| ←前へ | 次へ→ |

ハンターシリーズ35

『ななちゃんレポート「体育大会」』

作・てぃーえむ

三町対抗体育大会。

それは文字通り、三つの町が沽券をかけて争う戦の場である。

会場は、五万もの観客を収容できるビックなドームだ。

グラウンドでは選手達が全力でぶつかり合い、観客席では、応援団が声を張り上げていた。

そんな熱いドームのVIP席に、一つの人影があった。

そんな熱いドームのVIP席に、一つの人影があった。

年の頃なら二十歳過ぎ。鋭い顔立ちで、かなりのハンサム。しかし、瞳のない銀色の右目が違和感を発していた。

七瀬銀河。秘密組織『ハンター』のエージェントであり、普段は七号と呼ばれている。

ちなみに彼は今、仕事の最中という訳ではない。単に、体育大会に出場している同僚の写真を撮るために、最も見晴らしが良いVIP席にやって来ただけだ。

そのVIP席には、彼以外は誰もいない。そもそも立ち入りは禁止され、扉には鍵がかかっているはずだったが、優秀なエージェントである彼にとっては障害になり得ない。

そのVIP席には、彼以外は誰もいない。そもそも立ち入りは禁止され、扉には鍵がかかっているはずだったが、優秀なエージェントである彼にとっては障害になり得ない。

彼は、望遠レンズを同僚に向けてシャッターを切りまくった。

途中、見知らぬ可愛い女の子や、組織のアイドルであるいちごを撮っているのは、当然である。もちろんこれは後で売りさばくのだ。間違っても写真を懐に入れたりはしない。万が一、妻にばれたら、殺られるからだ。

途中、見知らぬ可愛い女の子や、組織のアイドルであるいちごを撮っているのは、当然である。もちろんこれは後で売りさばくのだ。間違っても写真を懐に入れたりはしない。万が一、妻にばれたら、殺られるからだ。

と、彼は気配を感じた。誰かが近付いてくる。この部屋に入るつもりらしい。

と、彼は気配を感じた。誰かが近付いてくる。この部屋に入るつもりらしい。

彼はとっさに身を隠した。

数秒後、かかっていた鍵があっけなく外され、誰かが入室してきた。

数秒後、かかっていた鍵があっけなく外され、誰かが入室してきた。

七瀬は銀の瞳が持つ力で、侵入者を視た。

「!?」

「!?」

彼は驚いた。侵入者は知った人間だった。

浅葱千景。組織のボスがどこからか連れてきた探偵少女で、今は『ハンター本部』に居候している。お嬢様みたいな容姿に違わずおっとりとしている彼女だが、銃を持つと性格が変わる。いや、豹変する。しかも普段から銃を携帯しているので、お嬢様バージョンの彼女に会うことは滅多に無い。今回はコートを着ておらず(つまり銃を携帯しておらず)、代わりにやけにごつい双眼鏡を肩に提げている。

彼女は、向こうからは決して見える筈の無いこちらに、まっすぐ目を向けた。

「ごきげんよう。そんなところで何してるんです、ななちゃん」

気配を断っているはずなのに、バレバレだ。

彼女の能力、『感知』である。なぜ探偵にそんな能力が備わっているのかは分からない。

七瀬は苦笑しながら姿を現した。

「あー、その。ななちゃんはやめてくれないかな」

「でも、そう呼ぶように言われていますし」

「・・・ボスだな」

「はい」

千景はにっこりと微笑んだ後、七瀬の顔を見て小首をかしげた。

七瀬はすぐ、理由に思い至った。

目だ。普段はコンタクトレンズで隠している右目を視たのだ。

失態だ。

「これはその・・・」

「ああ、なるほど」

何かいい訳じみたことを言おうとしたが、それは千景の言葉で遮られた。

「水晶眼ですね」

「は?」

七瀬は、何を言われたのか分からなかった。しかし、千景は言葉を続ける。

「やっぱりあれですか。その中にはウルトプライドが入ってるんですか?」

「いや、そんなのは」

「じゃあ、イシュカルリシア?」

「・・・・・・。よく分からないけど、これは、違うよ」

首を振って否定する。

「これは、なんていうのかな。見えないはずのモノが見える、目なんだ」

「千里眼の類ですか」

「そうだね。でも・・・あまり驚かないんだね」

「そこまで驚くことですか?」

千景は、また小首をかしげてみせた。

千景は、また小首をかしげてみせた。

「魔眼の類って、特殊能力の類でもポピュラーな方でしょう。私だって、そういった目を持ってますし」

「そ、そうなの?」

あっさりと言われて、七瀬は気が抜けた。もっと怖がられると思っていた・・・・・・。

「はい。あ、やっぱりここはいいですね。思った通り全部見渡せます」

七瀬の心中などお構いなしに、千景は窓までやって来ると、双眼鏡を構えた。

「・・・・・・そうだね」

怖がられることを恐れていた自分が馬鹿みたいだ。

七瀬は肩をすくめると、カメラを構えなおした。

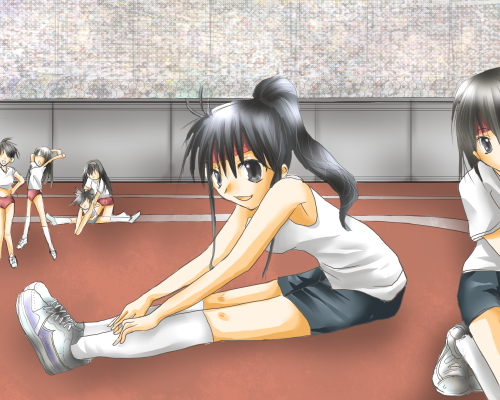

さて、グラウンドの片隅にて。

さて、グラウンドの片隅にて。

見た目十七、八の美少女が柔軟体操を行っていた。

長くつややかな髪をポニーテールに束ね、細身の肢体をスパッツとランニングシャツで包み込み、これが実に似合っている。

半田いちご。秘密組織『ハンター』のエージェントでありアイドルでもある。

他のエージェント同様、この体育大会に出場しているのだ。

「ううぅ」

「ううぅ」

いちごのそばには、美少女、いや美幼女が、恥ずかしげにたたずんでいる。

なぜか黒いうさ耳とうさしっぽを付けていて、服装はブルマと体操着だった。ちなみにブルマの色は赤だ。

半田りく。どう見ても小学生だが組織のエージェントだ。

「おいおい。今からそんなんじゃあ、話にならないぞ」

「だって! これ恥ずかしすぎるぞ!」

「そりゃ、気持ちは分かるがな。嫌なら、断れば良かったじゃないか」

「きっぱり断った! だけどな、安土の奴がブルマを無理矢理・・・・・・」

「じゃあ、がまんしろ」

先ほどから外見にはそぐわない、荒々しい言葉使いが続いているがさもありなん、二人は元・中年男性だ。

「くううう」

りくは、顔を赤らめたままうめいた。

「ふふ。りく先輩。いい表情です」

「確かにそうですね」

七瀬のつぶやきに、千景は肯定した。

「ところでその双眼鏡。ただの双眼鏡じゃないみたいだけど」

「とっても高機能なデジカメ付きです。ちなみに倍率は十から百までです」

「ははあ。それで、どうするのかな? やっぱり売りさばくとか」

「いえ、情報収集です」

断言したが、あまり信憑性がなかった。

「あら?」

突然、千景は声を漏らした。

突然、千景は声を漏らした。

「そんな!?」

あから様に動揺しながら、一点を見つめている。

「どうした・・・・・・。ん? あれは!!」

七瀬も、千景が見つめている人物を見つけて声を上げる。

「真城華代!?」

「どうしたの、りくちゃん?」

「どうしたの、りくちゃん?」

いきなり声をかけられて、りくは振り返った。

「か、華代ちゃん!」

りくは驚愕した。いちごも固まった。

歩く自然災害である彼女がなぜここに?

いや、彼女に理屈を求めてはいけない。理不尽の代名詞、それが華代だ。

「なんか、ブルマが恥ずかしいって・・・・・・」

「いやいやいや、何でもないんだ」

「そう。今のところ華代ちゃんに頼るほどの事は無いんだ」

いちごとりくは慌てて手を振って、そう言った。

華代は当然、話を聞かなかった。

「またまたあ。遠慮しなくてもいいよ。りくちゃんは恥ずかしがり屋だね。でも大丈夫、あたしに任せて! あ、これ名刺ね」

「やめれええええ!」

さりげなく名刺を手渡されてしまったいちごとりくは、もう、叫ぶことしかできなかった。

「やばい!」

「やばい!」

七瀬は叫ぶと、きびすを返した。

隣の千景も同じくだ。

二人は並んで部屋を飛び出ると、全力疾走した。

押し寄せる力を背に感じながら、非常ドアを開き、外に出る。

「た、助かった、か?」

いきも切れ切れに七瀬はつぶやいた。

「・・・ふう。大丈夫なようです」

座り込んだ千景がそう答えた。

「それはよかった・・・・・・。って、あれ、君、華代ちゃんの事知ってたの?」

七瀬はふと、千景の態度に疑問を感じた。真城華代の情報は極秘扱いされていて、組織内でも一握りの人間しか知らないはずだが。

「知ってますよ。だから私は居候してるんです。それより、中、覗いてみませんか?」

「知ってますよ。だから私は居候してるんです。それより、中、覗いてみませんか?」

「あ、うん」

先行する千景を追い、ドームへ戻る。

で、そこで見た物は。

無数のブルマ少女だった。

しかも集団ヒステリーを起こしているらしい。なんだか、物凄いとしか言いようがない光景だった。

「・・・・・・。ここ、何人ぐらい入ってたっけ?」

「大体、五万人ですね」

ハンターが遭遇した『華代被害』の中では、間違いなくトップの被害者数である。

「これを戻すのか・・・・・・」

姿を変えられた人たちを元に戻す。それは七瀬達エージェントの仕事の一つである。

しかしエージェントの数は少なく、今回の被害者はあまりにも多い。

「一人当たり何千人だ・・・・・・?」

七瀬はため息をついて、応援を呼ぶために携帯電話を取り出した。

「あー・・・。うー」

ブルマ姿になったいちごは、訳の分からないうめきを漏らした。

体をほぐしていた選手の皆様も、観客席にいた人たちも、審判も、もれなくブルマ少女だ。

体をほぐしていた選手の皆様も、観客席にいた人たちも、審判も、もれなくブルマ少女だ。

「これなら恥ずかしくないでしょ」

「・・・・・・。そうだね」

「喜んでもらってうれしいよ! それじゃあ、あたし、仕事があるからもう行くね!」

「うん。ばいばい」

りくは機械的に手を振り、華代は満面の笑みを浮かべて虚空に消えた。

「えー・・・、その。華代ちゃん・・・・・・話はちゃんと聞こうね・・・・・・」

そんないちごのつぶやきは、恐慌をきたしているブルマ少女達の叫びにかき消されてしまった。

かくして、三町対抗体育大会は狂乱の内に幕を閉じた。

組織は総力をあげて四万六千三十二人を元に戻し、残り四千三十一人の戸籍を改ざんした。

すべてが終わった後、組織は一時的に活動停止状態に陥った。エージェントのほとんどが過労で倒れたためである。

「ふう。全く大変だったよ。それにしても静かだね」

がらんとした食堂で、七瀬は向かいに座っている千景に肩をすくめて見せた。

テーブルには体育大会で撮った写真がずらりと並んでいた。半分は七瀬が、もう半分は千景が撮ったモノである。

七瀬は内心でほくそ笑んだ。思いがけないトラブルがあったおかげで、なかなか面白い写真がそろっている。これなら高値で売れるだろう。妻へのプレゼントも良い物が買えるだろう。ついでに組織は休みも同然だから、安心して妻の待つ家へ戻れる。

七瀬は内心でほくそ笑んだ。思いがけないトラブルがあったおかげで、なかなか面白い写真がそろっている。これなら高値で売れるだろう。妻へのプレゼントも良い物が買えるだろう。ついでに組織は休みも同然だから、安心して妻の待つ家へ戻れる。

「まあ、みんな倒れてますから。おじ様なんて胃潰瘍で入院してますし。あ、ななちゃんもあわ雪たべます?」

千景は小皿に乗っかった、豆腐みたいに真っ白な和菓子を切り分けて、口に放り込んだ。

「いや、遠慮しとく・・・・・・てか、僕は七号です」

「相変わらず、無糖派ですね・・・・・・こんなにおいしいのに」

千景はそう言いながらも、幸せそうに頬を緩ませてお茶をすすった。ここまでやられると、本当においしいのではないかと思えてくる。

いやいや、今はそんなことはどうでもいい。

「それじゃあ、トレードといこうか」

七瀬は笑みを浮かべると、交渉を開始した。

| ←前へ | 作品リストへ戻る | 次へ→ |