| ←前へ | 次へ→ |

ハンターシリーズ33

『可愛いティラミスは、いかが?』

作・てぃーえむ

ハンター組織本部。

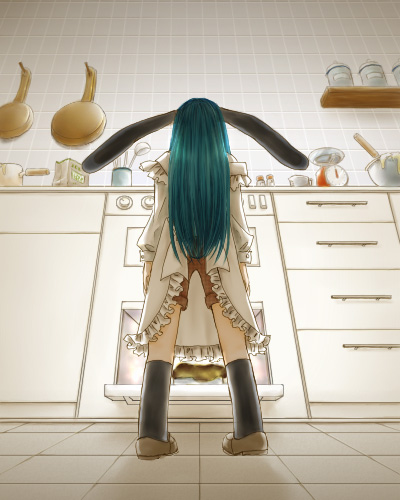

ハンター組織本部。ボスの趣味により設置された調理室に、小さな人影があった。

見たところ八歳前後、無地のカッターシャツと半ズボンという格好で、黒いうさ耳とうさしっぽを標準装備したその少女は、オーブンから『黒い物体』を取り出すと、力無く首を振った。

「くっ・・・・・・また失敗か」

これで十度目である。

すでに材料は底を突きかけ、タイムリミットも少しずつ、だが着実に近付きつつある。

「くそっ。どうして俺が・・・・・・」

外見に似合わない口調で嘆いては見るものの、どうしようもない。

その少女、半田りくは肩を落としながら、昨日の出来事を思い出した。

どことも分からない、不思議な森の中。

どことも分からない、不思議な森の中。「ねえ、りくちゃんは、どんなお菓子が好き?」

かくれんぼを終えて、一息ついていた時だ。真城華代がそう尋ねてきた。 真城華代と言えば、外見八歳前後、実年齢不詳の少女で、なぜかセールスレディーを名乗り、不可思議な力で男を性転換しまくっている『歩く自然災害』である。

秘密組織『ハンター』は元々、彼女に対抗すべく結成された組織であり、りくはその中でも精鋭が集っている『特務工作班』の一員なのだが、なぜか真城華代とは友達という関係だった。

常識はずれだが、あいにく真城華代には常識が通じないのだ。

閑話休題。

とにかく、りくは何の考え無しに、

「うん? んー、みんな好きだから、選べないなあ。とりあえず、ケーキかな?」

「へえー。じゃあさ、自分で作ったりするの?」

「うん?」

りくは疑問符を付けたつもりだったが、華代はそうは受け取らなかった。

「そうなんだ、すごいなあ。じゃあさ、今度作ってよ! ケーキ!」

「へ?」

「いいの? うれしいなあ! なら明日遊びに行くから! あ、もう時間だ。またね、りくちゃん!」

戸惑っている間に華代は姿を消し、いつの間にやら本部の目の前に立っていた。

さすがは真城華代。相変わらず、話を聞かず、早とちりしてくれる。

と、まあ、かくしてケーキを作ることになったのだが。

と、まあ、かくしてケーキを作ることになったのだが。「ぐがわあああああああ!! んなもん出来るかああ!!!!」

度重なる失敗にキレたりくは『出来損ない十号・黒こげ』を粉砕すると、間近にあった『おいしいお菓子のレシピ』をびりびりに破いて、地団駄ふんだ。その衝撃でテーブルの端にあった『膨らんでいないシュー生地・半生』が落っこちた。みごとなあばれっぷりだ。

と、

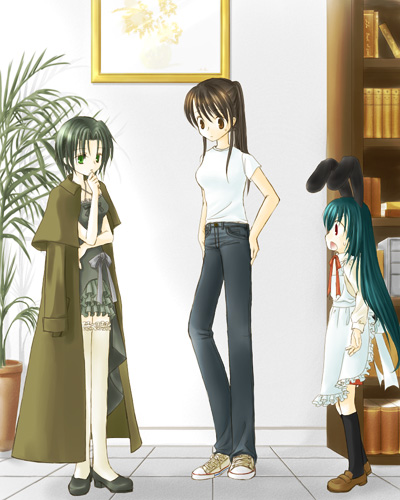

「おい、誰だよ騒いでるヤツ」

「おい、誰だよ騒いでるヤツ」なんて言いながらやって来たのは、見た目十七、八歳のポニーテール美少女、半田いちごだった。Tシャツとジーンズという、いつも通りのカジュアルなスタイルだ。

おなじ名字だが、決して姉妹ではない。

ハンターにとって、半田の名字は『華代被害者』の証といえる。この組織には半田の名を持つ人間が数人存在している。ちなみにこの場で言う『華代被害者』とは、彼女の力で異性にさせられた人間のことである。

いちごもりくも、元は男であり、しかも屈強な中年男で戦士だったのだ。それが今では見る影もなく、K1チャンプからアイドルに転身してしまった。二人は元の姿に戻るべく絶望的な戦いに身を置いているが、報われる兆しは全く見えず、当分は見えそうになかった。

いちごはうさ耳少女の姿を認めると、頭を掻きながら歩み寄ってきた。

「りくか? 何やってんだよ」

「ケーキ作ってんだよ! 見て分かれ!」

「はあ? これが?」

いちごはテーブルに散らばる『シリーズ・出来損ない』の中から『ぺちゃんこスポンジ』を手にとって、一部を口に含んだ。

いちごはテーブルに散らばる『シリーズ・出来損ない』の中から『ぺちゃんこスポンジ』を手にとって、一部を口に含んだ。「ぐごは!」

いちごは『ぺちゃんこスポンジ』をはき出した。

「なんじゃこりゃあ!?」

「だから、ケーキだよ!」

りくはやけくそ気味に叫ぶ。そして、今遭遇している事態をいちごに話した。

「・・・・・・」

恐るべき現実に、いちごは言葉もでない。

「そうだいちご。お前、料理得意だろ? 作り方教えてくれよ。本を見ても全くうまくいかないんだ」

「んなこと言ってもな。俺は菓子を作ったことがないんだ。そういうのは二八号あたりが得意そうだが、今はいないしな。水野さんとかに相談したらどうだ?」

りくは首を振った。

「だめだ。彼女たちのことだ、訳のわからん服を着させられて、抱きつかれるに決まっている。そして、そうこうしているうちにタイムオーバーだ」

「くっ、確かにあり得る」

いちごは大いに納得した。

「だが、現実問題としてこのままではやばいだろう?」

「ああ。華代ちゃんは今日、遊びに来ると言った。おそらくおやつの時間、三時にだろう。

後五時間・・・。それまでにケーキを完成させねばならない。万が一にも、彼女の機嫌を損ねるようなことがあってはならないんだ」

りくは、戦慄しながら言った。華代は強力だ。その気になれば、この組織の人間を抹消することすら出来るのだ。まあ、そこまでひどいことにはならずとも、彼女との仲が険悪になるかも知れない。これは困る。なぜならりくは、唯一、華代が仕事以外のつき合いをしている存在なのだから。今は無理としても、いつか華代に常識を覚えさせて、性転換をやめさせることが出来るかも知れない。

「困ったな」

「ああ、困った」

りくは悩んだ。いちごも一緒に悩んでいる。悩みまくり、解決策が出ないまま一時間が経過した。

「ああ、貴重な時間が」

りくが嘆いたその時、いちごが手を叩いた。

「そうだ! うちには菓子好きがいるじゃないか! しかも俺たちを唯一おもちゃにしない!」

その台詞に、りくがはっとする。

「ああ! 何で今までそれが出なかったんだ!?」

「善は急げだ。早速出向こうか」

「おう」

二人は手を取り合って、調理室を後にした。

「よし、入るぞ」

りくはドアをノックしようとした。が、いちごがそれを制止した。

「待てよ。彼女に華代のことを話して良いのか?」

「む」

真城華代の存在は極秘扱いされている。この組織に所属していない彼女に、話してはいけないのではないだろうか?

「なら、友人にケーキを作る約束をしたことにしよう」

「ああ、それがいい」

改めてノックをすると、しばらくしてドアが開いた。

改めてノックをすると、しばらくしてドアが開いた。中から現れたのは、青みかかった緑の瞳をもったショートカットの美少女だった。

丈が短めの黒色ワンピースに白のニーソックス。胸元にはリボンとエメラルドのブローチがあしらってある。似合わぬコートさえ着ていなければ、深窓のお嬢様に見える。

浅葱千景。ハンター本部の居候で、ボスがどこからか連れてきた少女だ。『翠碧の名探偵』の名で有名な、探偵女子中学生である。ただし、今は不登校中。いろいろと理由があるらしいが、詳しいことはボスしか知らない。

「ごきげんよう、いちご。それとりく。朝から何用か?」

この通り、涼やかな声に似合うのか似合わないのか判断が難しいしゃべり方をする少女で、しかも拳銃を常に所持している変わり者だ。だが、甘い物については、右に出る者はいない。

「こんなところでなんだから、入ると良い」

「ああ」

「すまない」

言葉に甘えて部屋に入る。中は何とも言えない甘いにおいがした。

「実は今、マロングラッセが完成したところでな」

彼女は、甘いにおいについて、そう説明した。

マロングラッセ。食べたことはないが、洋菓子であることは知っている。りくは希望を持った。そんな物を作れるのなら、ケーキだって作れるに違いないのだ。

「私は和菓子派だが、洋菓子を毛嫌いしている訳では無い。特にマロングラッセは思い出の品でな。そう、あれは私がアフガンで極秘作戦に従事していた時のことだった。イスラム原理主義のサイキッカーが我らの部隊にカミカゼアタックによる奇襲を敢行してきてな、それで私は・・・」

「いや、その話は後で。それよりあんたに頼みがある」

「いや、その話は後で。それよりあんたに頼みがある」りくは、ある意味興味深い話を断ち切り、頭を下げた。

「ケーキの作り方を教えて欲しいんだ」

そして華代のことを友達と称しつつ、説明をした。

つまり、午後三時までにケーキを仕上げねばならないということを。

「ほう。友人にケーキを、か。だが難しいな。あれは素人が作るには少々酷だ」

「それは知ってる! だが、必要なんだ!」

「すまないが、手を貸して欲しい。俺からも頼む」

いちごも手を突いて頭を下げる。

「ふむ? 別にそこまで言わなくとも、手は貸すぞ。私は君たちに好意を持っているからな」

千景は小首をかしげて、そっけなく言った。

「恩に着る!」

りくは再び頭を下げた。

残り、あと三時間。

残り、あと三時間。「これは、なんとも」

調理室の惨状に、千景は呻った。

テーブルに散らばる『シリーズ・出来損ない』の中から、『青っぽいマフィンもどき』をひっつかむと、一口。

「がふう!?」

千景は『青っぽいマフィンもどき』をはき出した。

「むうぅ、これは重曹の入れすぎだな。入れすぎると生地が青っぽくなると聞いていたがそれを目の当たりにするとは・・・。しかもしょっぱい。砂糖と塩を間違えたな?」

「め、面目ない」

りくは指をもじもじさせた。なんだかとっても可愛らしいが、それで歓声をあげる人間はこの場にはいなかった。

次に千景は、いちごと共に材料を探し回った。

「使えそうな材料はこれだけだが。出来るか?」

いちごが言った。

「どうにか、ケーキ一つ分だな。うん? これは・・・」

千景は白い物体に目を向けた。

「ああ、冷蔵庫に入ってた」

「マスカルポーネか。ふむ・・・」

千景は腕を組み、考える。ちなみにマスカルポーネとは、チーズの一種である。

「コーヒーに・・・ココアもあるな。ならあれが出来る」

「あ、あれ。あれって?」

りくが尋ねる。

「ティラミスだ。聞いたことはあるだろう?」

「て、ティラミス!? そんなハイカラな・・・。俺に・・・出来るのか?」

千景の答えに、りくは怖じ気づいた。

「大丈夫だ。私がいるし、いちごもいる。彼女は料理の経験があると聞いている」

「大丈夫だ。私がいるし、いちごもいる。彼女は料理の経験があると聞いている」 実はいちごは、ハンター屈指の料理人である。

「そうだ。りく、一緒に頑張ろう!」

千景は頷き、いちごがりくの肩を叩く。

「いちご・・・千景・・・。俺、やるよ!」

その決意を示すかのように、りくのうさ耳がピンとのびた。

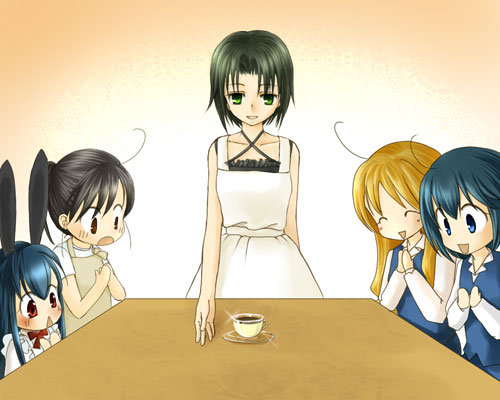

『シリーズ・出来損ない』を片づけて、心機一転。

『シリーズ・出来損ない』を片づけて、心機一転。いちごはライトブラウンのエプロンを身につけている。千景はコートの代わりに白のエプロン。まるでメイドさんだが、ホワイトプリムは付けていない。何気なく愛用の拳銃『エルたん』を腰に差し込んでいる辺り、彼女らしい。そしてりくは、フリル付きエプロンを着ていた。ある事務員からのプレゼントで、りくは、エプロンはこれしか持っていなかった。

三人は、これから始まる戦いのためか緊張していた。しかし端から見たら、小・中・高生の美少女達が集まってお菓子作りしているようにしか見えない。いや、ある意味その通りなのだが。

目前には材料が、きっちり計られて準備してある。

千景はエプロンのひもを結びなおしながら、口を開いた。

「さて、これからティラミスを作るわけだが。当然りくが作らねば意味がない。よって私は手順を説明することに努める。いちごはりくのサポートをしてくれ」

「了解」

千景の言葉にいちごは頷き、りくに向き直った。

「では、始めるぞ、りく!」

「応!」

りくは勇ましく返事をすると、卵を取り出した。

「まずは卵を白身と黄身に分ける。つぶれないように、慎重にだ」

「ああ」

かつて、自分がまだ男で若造だった時。初めて実戦にかり出されたときの緊張がよみがえる。

りくは震える手をなだめつつ、一つ一つ慎重に卵を割った。

そして白身と黄身を分ける。足下の地雷の解体時に匹敵する集中力でより分けた。

たっぷり五分かけて、作業は終了した。

「では白身をハンドミキサーで泡立てる。メレンゲ作りだ」

「では白身をハンドミキサーで泡立てる。メレンゲ作りだ」「よしっ」

これまで幾度と無くやってきた作業だ。

ハンドミキサーの電源を入れ、回転速度を最速に設定、白身をかき混ぜる。

しばらく混ぜていると、白身が白くなってきた。

「りく、そろそろ砂糖を入れるぞ」

「ああ」

いちごが横から砂糖を投入する。

さらに混ぜていると、白身が堅くなり始めた。

ここで、千景が口を出した。

「スピードを最低速にするんだ」

「なぜだ?」

「そのままだと混ぜすぎてしまう。メレンゲが堅くなり過ぎるんだ。堅いメレンゲは、丈夫な生地を作るが、今回は目的にそぐわない。それに今のままではキメが粗い。ゆっくり混ぜることで、キメを細かくする」

「なるほど」

さすがだ、経験者は言うことが違う、とりくは思った。

果たして、メレンゲは完成した。

続いて黄身。砂糖を投入し、かき混ぜると、白っぽく、もったりとしてきた。

「そろそろ良いんじゃないか?」

「ああ、メレンゲを入れよう」

いちごの言葉に、りくはハンドミキサーからゴムべらに持ち変えた。

いちごがメレンゲを少しずつ放り込み、りくが混ぜる。

「よし、小麦粉だ」

「了解」

千景の声に、いちごが応える。

りくは、泡あわ卵と小麦粉を切るようにかき混ぜた。ケーキをうまく作るには、泡あわ卵の泡をつぶしてはいけない。お菓子の本にはそうあったし、千景もその通りだと肯定していた。

りくは、泡あわ卵と小麦粉を切るようにかき混ぜた。ケーキをうまく作るには、泡あわ卵の泡をつぶしてはいけない。お菓子の本にはそうあったし、千景もその通りだと肯定していた。続いて混ぜ終わった生地を絞り袋に入れて、クッキングシートを敷いた天板に絞り出す。

にゅるにゅる。

すべて絞り出してから、りくは天板を持ち上げた。

「お、オーブンに入れるぞ」

「ああ・・・ん? とまれ、りく。オーブンは・・・・・・っ!!!」

「ああ・・・ん? とまれ、りく。オーブンは・・・・・・っ!!!」いちごがオーブンの前でわなないた。

「どうしたいちご!?」

「なんてことだ! オーブンが・・・暖まっていない!!」

「なンだと!!?」

りくは叫んだ。このままでは、せっかくの泡あわがつぶれてしまう!

「まて。落ち着け。その泡は簡単に潰れはしない!」

恐慌を来す二人をなだめ、千景は冷静にオーブンを作動させた。

オーブン内が設定温度百八十度まで達したところで、改めて天板をオーブン内へ。

三人は息を吐いた。

三人の前には、千景が入れたコーヒーがある。

三人の前には、千景が入れたコーヒーがある。いちごのは砂糖を少し、千景とりくのは、砂糖とミルクがたっぷり入っている。

「まるで夢をみているようだ。あんなにうまくいくなんて」

りくは目を細めて、焼き上がったビスキュイを見つめた。とってもうれしそうで、うさ耳もぴょこぴょこ動いている。

「これまで失敗したおかげだな。それで、やり方を体で覚えたんだ」

いちごは、コーヒーをすすり、笑顔で言う。

「あの出来損ない達も無駄じゃなかったんだなあ・・・」

そんな、りくのつぶやきに対し、

「努力は無駄ではなかった、か・・・」

千景が感慨深く言葉を返した。初心者時代の事を思い出しているのだろうか。目をつむり、コーヒーの香りを楽しんでいる。

これまでとうってかわって和やかな雰囲気。

ささやかな休憩を楽しんでいると、突然ドアが開いた。

ささやかな休憩を楽しんでいると、突然ドアが開いた。「あー、こんなところにいた!」

「なんかいいにおいねえ」

現れたのは、水野さんと沢田さんだった。

「なになに、ケーキ作り? もー、なんで呼んでくれなかったのよう」

水野さんは、なんだかにこにこしている。

「三人ともエプロンしちゃって、かわいいなあ」

沢田さんも、やっぱりにやにやしている。

りくといちごはそろって顔を赤らめた。

「やばい。やばいぞ」

りくは焦った。パターンからして、このままではティラミスが完成しないかも知れない。あるいは、誰かに食べられるかも知れない。いや、誰かが乱入して、できあがったティラミスを破壊されるかも知れない。せっかく、ここまで来て。こんなにもうまくいっていたのに!!

同じ事を、いちごも思ったのだろう。深刻な顔つきをしていた。

「あーなんだ。その。これには深い訳が・・・。そうだ、ハラベラム星からやって来たフタニャカ人が、ゴマローンから振ってきたんだ!」

「あーなんだ。その。これには深い訳が・・・。そうだ、ハラベラム星からやって来たフタニャカ人が、ゴマローンから振ってきたんだ!」「それだ! ああそうなんだ。ゴマローンでカーナリルなんだ。つまり、これは極秘任務なんだよ!」

二人でいい訳をするが、相手は全く動じない。ゴマローンなど見向きもしない。

「何照れてるんだか。それより千景さん、どんなケーキを作ってるの?」

「何照れてるんだか。それより千景さん、どんなケーキを作ってるの?」「ん。ティラミスだ」

沢田さんの問いに、千景がのんきに答えた。彼女は危機感を感じていないらしい。

「へえー、しゃれてるわねえ」

「りくがな、友人に振る舞うそうだ」

「りくちゃんのお友達に? それでティラミスか・・・」

「ビスキュイもチーズムースも出来た。あと一歩だ」

「ふーん。ねえ、見ていい?」

「別にかまわないが、残り物しか食べられないぞ? これはりくと、その友人の為のケーキだ」

「分かってるって。いくらケーキ好きだからって、人の物を取ったりはしないわ。ね、水野さん」

「もちろん」

頷き合う二人は、とっても楽しそうだ。

りくといちごは危機感を強めたが、千景は小首をかしげただけだった。

「ふむ? なら見ていると良い。さて、そろそろビスキュイも冷めた頃だ、りく」

「あ、ああ」

りくはこくこくと首を縦に振ると立ち上がった。

「ここまで来たならば、後は見てくれの問題だ。まずは私が手本を見せる。見ておけ」

千景はそう宣言すると、ガラス製のティーカップを取り出した。

そしてその中にチーズムースを放り込み、裏面に塗りたくった。

続いて、取っておいたコーヒーにビスキュイをちぎって浸し、カップの中に入れる。次にチーズムースを入れて、またコーヒー漬けのビスキュイを入れる。それを三回繰り返すと、チーズムースでカップが満タンになった。

千景はチーズムースをならして平らにする。ココアを茶こしに入れて、それを振るった。

表面にココアが降り積もった後、カップの周りに付いた余分なココアとチーズムースを丁寧にふき取る。

最後に千景は、グラニュー糖でカップの縁周りを飾った。

最後に千景は、グラニュー糖でカップの縁周りを飾った。「これで完成だ」

『おおー』

一同は、素敵なホテルで出されるデザートのようなティラミスに感心し、拍手をした。

横から見ると白一色で、コーヒー漬けのビスキュイが入っているようには見えない。

「ビスキュイとチーズムースの残量は三つ分。つまり三度、チャンスがある。三つのうち、二つでいい、成功して見せろ」

千景は厳かに言った。

ごくり。りくは、生唾を飲み込んだ。ここに来て現れた大きな壁。

果たして、自分に破れるのか?

「さあ、やろう、りく」

弱気の虫に取り憑かれかけたりくの肩を、いちごは叩いた。

りくはいちごを見た。いちごは何も言わず、笑って見せた。

「いちご・・・」

りくも同じ笑みを返す。

「がんばれー、りくさん」

「君なら出来るー」

水野さんと沢田さんは無責任な応援をしていた。

千景は相変わらず無表情だが、その瞳には信頼の光があった。

弱気の虫は今、消えた。

「ここまで来たんだ・・・・・・、やり遂げる!」

りくは、全力を結集して、カップに挑んだ。

スプーンでチーズムースを放り込む。それから、ビスキュイをコーヒーに浸して・・・・・・崩れた。

「なっ!?」

「ビスキュイは崩れやすい。力加減に気を付けろ」

千景がすかさずアドバイスを飛ばす。

「応!」

再びりくは、ビスキュイをつかんだ。今度は慎重に生地をコーヒーに浸し、取り出す。

千景と同じように作業を進め、ココアを振るう。カップの縁を丁寧かつ綺麗にぬぐう。

「ふー」

りくではなく、水野さんが緊張のため息を吐いた。

「み、見てる方が力はいるわねえ・・・」

沢田さんも、握り拳を作っている。

やがて、グラニュー糖の飾りが終わり、第一号が完成した。

表面のココアに僅かなムラがあるが、上出来の部類に入ると言ってもいい。

実のところ、りくが菓子作りを初めてすでに八時間は立っている。幼い子供のりくにしてみればとっくに集中力と体力を無くしていてもおかしくなかった。

しかしりくは、常人では持ち得無いほどの精神力でもって、二つ、三つと仕上げていった。

そして、完成。

そして、完成。「やったー!」

水野さんと沢田さんは我が事のように喜んだ。

しかし、りくは緊張を解いていなかった。

経験上、このままうまく事が運ぶとは思えなかったからだ。時計を見れば、三時まで後三十分。それまで、ティラミスを守らねばならない。

予感は、次の瞬間、的中することとなった。

「おい聞いたぞ。ケーキ作ってるんだってな」

「おい聞いたぞ。ケーキ作ってるんだってな」脈絡もなく五号が現れた。

彼は一同を見渡してから、テーブルの上のティラミスに気が付いた。

「へえー、うまそうじゃないか」

そう言いながら高速でやって来て、ティラミスを一つひっつかみ口の中に流し込もうとして・・・・・・。

銃声。

五号の頭がはねた。

「いっっっっっっやああああああ!!!!」

いちごはその隙にク○ダ流交殺法『火○亡』を放った!

ゴキン!!!!

五号は声もなく吹っ飛んだ。一緒にティラミスAも吹っ飛んだが、仕方のないことだ。「ちっ!」

「すまない。ヤツのポテンシャルを見くびっていた」

いちごが舌打ちし、エルたんを手にした千景が頭を下げたが、りくはゆるゆると首を振った。

「まだ数は残っている。気にするな」

「・・・ああ。それじゃあ冷蔵庫にしまっておくか」

いちごは気を取り直してそう言った。

「それがいい・・・・・・?」

同意しかけた千景が、言いよどんだ。

そして珍しいことに顔をこわばらせる。

「速くそれを仕舞え! 来るぞ!」

「速くそれを仕舞え! 来るぞ!」「は?」

いちごが眉をひそめた瞬間、地鳴りがした。そしてドアが突き破られる。

本部内のハンターや一般職員、総勢五十人がなだれ込んできて、水野さんと沢田さんを飲み込んだ。

「み、水野さん、沢田さん!? くそっ、あいつら何しに来やがった!?」

いちごは驚きながらも、冷蔵庫にティラミスをしまう。

「あそこだ!! いちごちゃんとりくちゃんが作ったケーキだ!!!」

「オオオオオオウ!!!!」

「喰わせろおおおおお!!!!」

つまりはそーゆー事だった。

「誰だよ知らせたヤツ!?」

「知るか!」

「監視カメラだろう。この部屋にも付いているからな。まったく、君たちは人気者らしい」

千景は冷静に推察した。そしてスカートの中からエルたんとは別の銃を取りだした。

チタンシリーズ・USSRスチェッキン・カスタムの『キーちゃん』だ。弾数二〇発フルオート付きの頼もしい奴だ。それを右手で構え、左手でエルたんを構える。

いちごはため息をついて、拳を構えた。

りくは冷蔵庫に張り付いた。小さなりくは、戦闘には向かないのだ。

「さて、始めるか」

つっこんでくる男どもを見つめながら、千景は宣言する。

最後の死闘が始まった。

「りーくちゃーん。遊びに来たよー」

「りーくちゃーん。遊びに来たよー」午後三時。真城華代は調理室にやってきた。

しかしそこは、器具が散らばり、テーブルも破壊され、床には愚かな男どもが倒れ伏し、そんな中には水野さん、沢田さんの他に、千景が埋もれている。途中、弾切れになってしまい、仕方がないので素手で戦ったのだ。千景は見かけによらず、めっぽう強い。最後は屈強なハンター三人を同時に相手にし、結果相打ちになった。

そんなぼろぼろ調理室で、唯一輝きを保っているのは冷蔵庫だけで、それに持たれるようにしてりくが眠っていた。うさ耳も力無くたれている。ティラミスを作り終えた時点で、体力の限界は過ぎていたのだ。

「あれ? どうしたの、りくちゃん?」

「華代ちゃん」

戸惑う華代に声をかけたのはいちごだった。そのいちごもぼろぼろだ。

「寝かせてやってくれ、華代ちゃん。りくは、君のためにこれを作って。守ったのだから」

いちごは冷蔵庫からティラミスを取り出すと、スプーンと一緒に華代へ手渡した。

「あ、ティラミスだ。これ、りくちゃんが?」

「そうさ、さあ食べてやってくれ」

「はい・・・」

華代は、戸惑いながらもティラミスを受け取り、それをじっと見つめると、おもむろにスプーンを突き刺した。そしてひとすくいし、口に運ぶ。

「・・・・おいしい」

ぽつりと漏らした。そして、目を輝かせてはね回る。

「おいしい、おいしいよこれ! りくちゃんすごい!!」

「そうか。よかった・・・」

いちごは、はしゃぐ華代を見ながら微笑んだ。そして、倒れた。

りくが目を覚ました時、調理室は元通りになっていた。

ぼろぼろだったいちごも、千景も、他のみんなも、怪我一つ無くただ眠っている。

ふと、りくは、空っぽカップの隣に手紙が置かれていることに気が付いた。

幼い子供らしい書体。

それには、こうあった。

とってもおいしくて可愛いティラミス、ありがとう。今度は一緒に食べようね。

華代より。

これだけを見れば、あの真城華代もただの子供じゃないか。

りくはくすりと笑うと、いちご達を起こしにかかった。

| ←前へ | 作品リストへ戻る | 次へ→ |